離島建築と持続可能な未来を沖縄県で実現するための実践ガイド

2025/08/152025/08/15

離島建築に関心を持ちつつ、持続可能な未来を沖縄県で実現する方法を模索していませんか?沖縄県の離島は美しい自然環境や独自の文化を有しながらも、台風や塩害といった過酷な自然条件や、生活インフラの整備、地域経済の活性化など、多くの課題と直面しています。伝統と現代技術の融合、再生可能エネルギーの活用、そして地域コミュニティとの連携を通じて、離島建築がどのようにこれらの課題を乗り越えうるか—本記事では、沖縄県の離島で持続可能な建築を実現するための実践的なアプローチや最新事例を詳しく解説します。離島建築の最前線から得られる知見をもとに、環境と調和した暮らしや地域経済の発展、伝統文化の継承を可能にする新しい未来へのヒントがきっと見つかります。

目次

沖縄県で進化する離島建築の最前線

離島建築が沖縄県で果たす新たな役割を探る

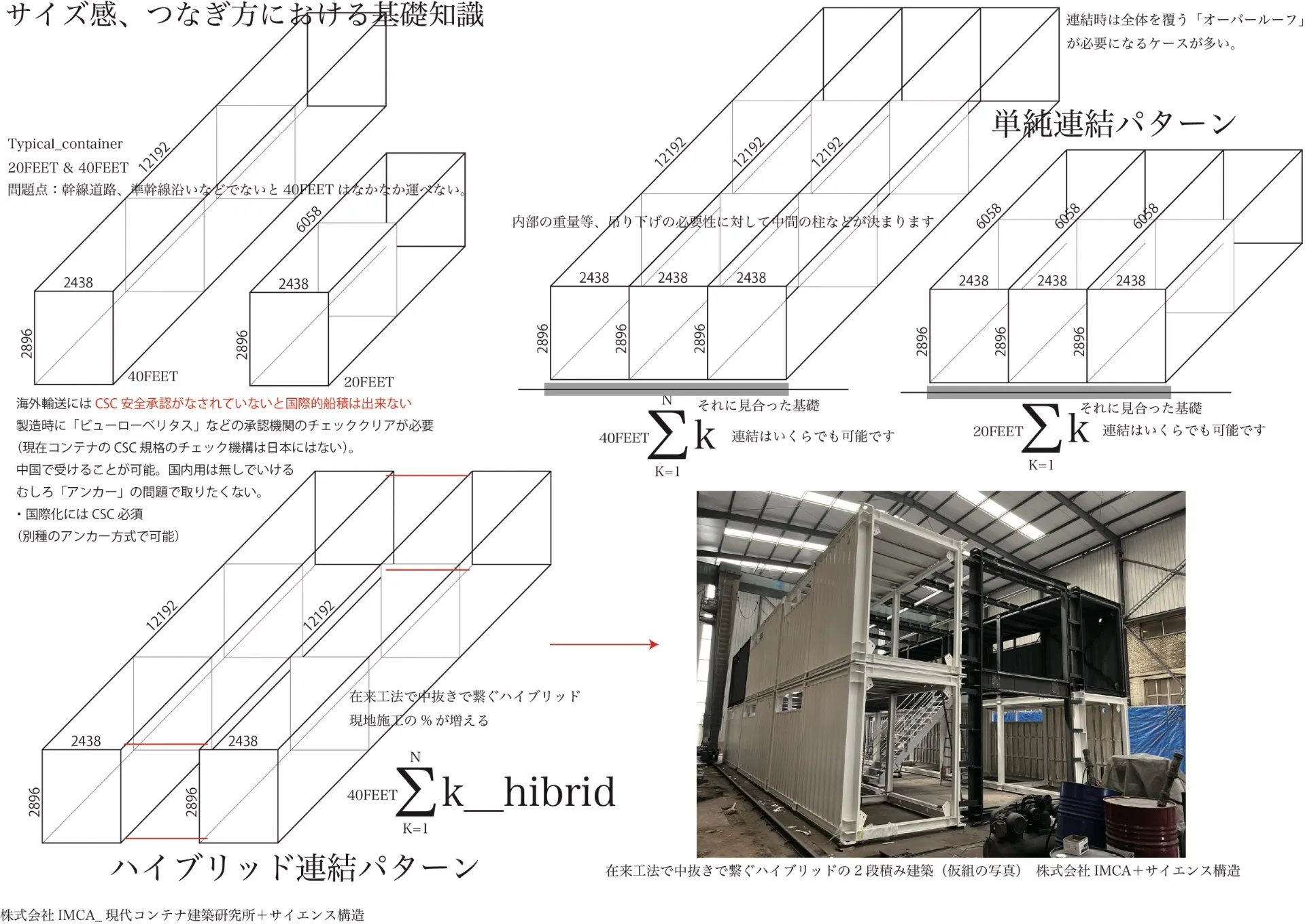

沖縄県の離島建築は、地域社会の持続と発展に重要な役割を担っています。離島特有の自然環境や文化を尊重しつつ、人口減少や生活インフラの課題に対応できる建築が求められています。たとえば、コンテナ建築は運搬や設置が容易で、過酷な気候にも耐えうるため、離島の新たな住宅や公共施設として注目されています。地域経済の活性化や移住促進にも寄与し、離島建築は沖縄県の未来を切り拓く要素となっています。

自然環境に調和する離島建築の最先端事例

離島建築の最先端事例として、自然環境との調和を重視した設計が進んでいます。具体的には、断熱性や耐久性に優れた建材の活用、再生可能エネルギーの導入、通風や日射を考慮したレイアウトが挙げられます。例えば、コンテナ建築の採用により、建築資材の現地調達が難しい離島でも迅速な施工と高い居住性を両立。これにより、環境負荷を抑えつつ快適な住空間を実現しています。

沖縄県の離島振興計画と建築の関係性とは

沖縄県の離島振興計画では、地域ごとの特性を活かした持続可能な開発が推進されています。建築分野では、伝統的な工法の継承と現代技術の融合が重要視されています。具体的な取り組みとして、地元産材の活用や住民参加型の建築プロジェクトが進行中です。これにより、地域コミュニティの結束が強まり、離島全体の自立的発展に繋がっています。

二次離島における離島建築の可能性を解説

二次離島では、物流や人材の確保が一層困難なため、建築の柔軟性と効率性が求められます。代表的なアプローチとして、プレハブやコンテナを活用した建築方法が挙げられます。これらは短期間で設置でき、移設や増築も容易なため、変化する地域ニーズに対応可能です。さらに、エネルギーの自給自足や雨水利用など、資源循環型の住環境づくりも進められています。

持続可能な離島建築実現の秘訣とは

離島建築の持続可能性を高める設計ポイント

離島建築の持続可能性を高めるためには、現地の気候や風土に適した設計が不可欠です。台風や塩害に強い構造材の選択や、断熱・通気性を重視した建物配置がポイントとなります。例えば、耐久性の高い建築用コンテナを活用し、迅速な施工と増改築の柔軟性を確保することで、環境変化や人口動態に応じた住まいの提供が可能です。こうした工夫は、生活基盤の安定と離島コミュニティの持続的発展にも直結します。

沖縄県離島での再生可能エネルギー活用法

沖縄県離島では、自然エネルギーの活用が持続可能な建築の鍵となります。太陽光発電や風力発電の導入は、電力インフラの脆弱な離島で自立的なエネルギー供給を実現します。具体的には、コンテナ建築の屋根を利用したソーラーパネル設置や、小規模な風力発電機の併用などが挙げられます。これにより、エネルギーコストの削減とCO2排出量の抑制が可能となり、地域の持続可能性を高めます。

自然と共生する離島建築の実践的な工夫例

自然と共生する離島建築では、周囲の環境を活かした設計が重要です。吹き抜けや庇を設けて風通しと日射遮蔽を両立させ、現地の植生を活用した緑化も推進されます。例えば、建物の配置を工夫し、強風時の被害を最小限に抑えるとともに、雨水を貯水・再利用するシステムを導入します。これらの工夫は、自然災害への備えや資源循環型の暮らしを実現するための具体的な手段です。

地域資源を生かす持続可能な離島建築戦略

地域資源を活用した離島建築は、持続可能性と地域経済の活性化を両立させます。現地産の木材や石材、伝統的な建材を取り入れることで、輸送コストの削減と地域産業の振興が期待できます。実際に、沖縄県離島では伝統的な赤瓦や石垣を現代建築に応用する事例も見られます。これらのアプローチは、地域文化の継承と新たな建築価値の創出を同時に実現する戦略です。

伝統と共に歩む沖縄県の離島建築

離島建築に受け継がれる伝統技術の魅力

離島建築の大きな魅力は、地域の気候や自然環境に適応した伝統技術が受け継がれている点です。沖縄県の離島では、台風や強い日差し、塩害に耐えるための独自工法が発展してきました。例えば、厚い屋根瓦や石垣、風通しを良くする間取り設計などが挙げられます。これらは単なる建築手法にとどまらず、地域の暮らしと密接に結びついています。伝統技術を活かすことで、自然と調和した快適な住環境を実現できるのです。

沖縄県伝統建築と現代離島建築の融合事例

近年、沖縄県の離島では伝統建築と現代技術を組み合わせた新しい建築事例が増えています。例えば、従来の赤瓦屋根や石垣に、断熱性や耐久性に優れた現代素材を組み合わせることで、伝統的な景観と快適性を両立しています。さらに、再生可能エネルギーの導入や、コンテナ建築の活用なども進められています。これらの融合は、地域文化を守りながら現代的な機能性を実現する実践例として注目されています。

地域文化を守る離島建築のデザインアプローチ

離島建築のデザインでは、単なる居住空間の提供だけでなく、地域文化の継承が重視されています。具体的には、集落の景観に調和する外観や、伝統的な庭園・石垣の再現、地域行事に対応した多目的スペースの設計などが挙げられます。これにより、住民の暮らしや地域コミュニティのつながりを大切にし、観光客にも地域の魅力を発信できる空間づくりが可能となっています。

伝統的知恵を活かす離島建築の実践方法

沖縄県の離島建築では、伝統的な知恵を生かす具体的な方法が多く存在します。例えば、風向きを考慮した建物配置、琉球石灰岩を使った基礎作り、雨水を活用する仕組みの導入などが実践されています。また、地元職人と連携し、地域独自の素材や工法を継承していくことも重要です。こうした取り組みは、自然環境への負荷を抑えつつ、持続可能な暮らしを実現するうえで不可欠です。

離島建築が描く沖縄県の未来像を探る

離島建築が沖縄県の未来に与える影響とは

離島建築は沖縄県の未来に大きな影響を与えています。理由は、離島の独自性や自然環境を守りながら、持続可能な社会基盤を構築できるからです。例えば、台風や塩害に強い建材や施工法を活用し、地域資源を最大限に生かすことで、住民の暮らしの質が向上します。結果として、離島建築は沖縄県の環境保全と経済活性化を同時に推進する重要な鍵となります。

持続可能な島づくりと離島建築の展望を考察

持続可能な島づくりには、離島建築の進化が欠かせません。なぜなら、限られた資源を有効活用し、再生可能エネルギーの導入や伝統技術の継承が、環境負荷の低減と地域文化の維持につながるからです。例えば、地元木材や自然素材を用いた建築、太陽光発電の導入、雨水利用システムの整備などが挙げられます。今後の展望として、現代技術と地域コミュニティの知恵が融合し、環境と共生する島づくりが期待されます。

沖縄県全体の発展を支える離島建築の役割

沖縄県全体の発展には、離島建築が重要な役割を果たしています。その理由は、離島が観光や地域経済の拠点となり、持続可能な建築が社会基盤の安定を支えるからです。具体的には、運搬しやすい建材や短期間で設置可能な建築技術の導入、地域の人材育成、観光資源としての建築活用が有効です。こうした取り組みにより、県全体の均衡ある発展と離島の自立が促進されます。

島民の暮らしを変える離島建築の未来戦略

島民の暮らしを変えるためには、離島建築の未来戦略が不可欠です。理由は、住環境の向上と地域経済の活性化を両立する必要があるためです。具体的には、断熱性や耐久性に優れた住宅の普及、住民参加型の建築プロジェクト、地域コミュニティとの連携強化などが挙げられます。これにより、安心して暮らせる環境と新たな雇用機会が生まれ、島民の生活満足度が向上します。

環境と調和した離島建築の実践例

自然環境を尊重した離島建築の実践事例集

離島建築では、自然環境との調和が最重要課題です。沖縄県の離島では、伝統的な赤瓦屋根や石垣を活用し、台風や塩害に強い設計が実践されています。例えば、現地の木材やサンゴ石を用いた建築は、地域の生態系を壊さずに持続可能な住まいを実現しています。これらの方法は、環境負荷を最小限に抑えつつ、伝統文化の継承にも貢献しています。自然との共生を重視した建築事例が、沖縄の離島らしい暮らしを支えています。

沖縄県離島建築のエコデザイン最前線に注目

沖縄県の離島建築では、エコデザインが急速に進化しています。再生可能エネルギーの導入やパッシブデザインの採用が代表的です。特に太陽光発電や雨水利用システムは、生活インフラの自立性向上に大きく貢献しています。加えて、建物の断熱性能強化や自然通風を活かす設計も普及しており、エネルギー消費を抑えつつ快適な室内環境を実現します。これらの最前線の取り組みは、離島建築の新たな可能性を広げています。

環境負荷を減らす離島建築の取り組み方法

離島建築で環境負荷を減らすための具体的な手法として、地産地消の建材使用や廃棄物のリサイクルが挙げられます。例えば、現地で調達可能な資材を優先し、輸送によるCO2排出を削減。さらに、建設現場で発生する廃材を再利用することで、ゴミの発生を抑えています。これにより、環境への負担を最小限にしつつ、持続可能な建築サイクルを実現しています。実践的な取り組みが、地域と環境の双方にメリットをもたらします。

地域資源活用型の離島建築成功事例を紹介

地域資源を最大限に活用した離島建築の成功事例として、伝統的な琉球石灰岩や島産木材の利用が挙げられます。これらの資材は、現地の気候に適応しやすく、耐久性にも優れています。さらに、地域コミュニティと連携し、住民自らが建築プロセスに関わることで、地域経済の活性化と技術継承が進みました。地域資源活用型の建築は、持続可能な未来への実践的な一歩として注目されています。

沖縄県離島の課題解決に挑む建築術

離島建築が直面する沖縄県離島の課題解決策

沖縄県の離島建築が直面する最大の課題は、台風や塩害などの自然環境、資材調達や運搬の困難さ、そして人口減少に伴う地域経済の停滞です。このような状況に対し、コンテナ建築など運搬性・耐久性に優れた工法が有効です。離島特有の厳しい環境下でも設置が容易で、現地の滞在期間や工期を短縮できます。これらの実践策により、地域住民の暮らしを守りながら、持続可能な建築の実現が可能となります。

台風や塩害に強い離島建築の設計手法とは

沖縄県離島建築では、台風や塩害への耐性が最重要課題です。具体的には、耐久性の高い建材の使用や、断熱・防錆性能を持つコンテナ建築が代表的です。さらに、屋根や外壁の設計では風の力を逃がす形状や、金属部分の塩害対策コーティングを施すことが有効です。こうした手法を組み合わせることで、長期間にわたり安全で快適な住環境を維持できます。

生活インフラ整備と離島建築の関係性を解説

離島での生活インフラ整備は、建築計画の根幹をなします。水道・電気・通信などのインフラは本土と比べ整備が遅れがちですが、建築時に再生可能エネルギーや雨水利用システムを組み込むことで、インフラの自立性を高められます。特に運搬しやすいコンテナ建築は、必要な設備をあらかじめ組み込める利点があり、離島の持続可能な暮らしを支える基盤となります。

地域振興計画を活かす離島建築の工夫事例

沖縄県の地域振興計画と連動した離島建築事例では、伝統的な意匠を活かしつつ現代の技術を取り入れる工夫が見られます。例えば、地域コミュニティスペースとしての多目的コンテナ施設や、観光振興を意識した宿泊施設の設計が挙げられます。こうした事例は、地域経済活性化と持続可能性の両立に貢献し、住民・訪問者双方の満足度向上に寄与します。

地域振興計画から見る建築の可能性

離島建築と地域振興計画の連携事例を考察

離島建築は、地域振興計画と密接に連携することで、沖縄県の離島における持続可能な発展を支えています。なぜなら、建築は単なる住居や施設の整備にとどまらず、観光や交流拠点、コミュニティスペースとしての役割も担うからです。たとえば、伝統的な赤瓦屋根と現代的な耐候技術を組み合わせた建築や、地元産資材を活用した施設整備などが実践例として挙げられます。こうした事例は、地域資源の循環利用と雇用創出を同時に実現し、地域振興計画の目的達成に大きく寄与しています。

沖縄県の離島振興計画に沿った建築の工夫

沖縄県の離島振興計画では、自然環境保全・地域経済活性化・住民生活の質向上が重視されています。これに基づき、離島建築では自然素材の活用、再生可能エネルギーの導入、防災機能の強化といった工夫が求められています。具体例として、太陽光発電や雨水利用システム、耐塩害構造の採用が進んでいます。これらの取り組みは、持続可能性を高めるだけでなく、地域の伝統や文化とも調和し、住民の安心・安全な暮らしを実現します。

地域経済を支える離島建築の可能性に迫る

離島建築は、地域経済の自立と発展を支える重要な要素です。その理由は、建築資材の地産地消や地元企業との連携による雇用創出が地域経済に直接的な波及効果をもたらすためです。たとえば、伝統的な木造建築技術の継承や、住民参加型のワークショップによる施工支援などが実践されています。こうした取り組みが、観光資源の魅力向上や移住促進にもつながり、地域経済の活性化に寄与しています。

計画実現に貢献する離島建築の役割を分析

離島建築は、振興計画の具体的な目標実現に向けて中心的な役割を果たします。なぜなら、住環境の整備や公共施設の拡充が、住民定住や新規移住の促進に直結するからです。実際に、迅速な設置が可能なモジュール建築の導入や、地域ニーズに応じた多用途スペースの設計が進められています。これらは、限られた資源下でも効率的なまちづくりを可能とし、地域振興計画の実現力を高めています。

新しい暮らしを支える離島建築の展望

離島建築がもたらす新しい生活スタイルとは

離島建築は、沖縄県の自然環境や文化に調和した新しい生活スタイルを創出します。なぜなら、従来の建築方法では資材運搬や施工に多くの制約がありましたが、近年ではコンテナ建築など運搬性・耐久性に優れた手法が普及し、迅速な設置と柔軟な空間利用が可能になったからです。例えば、台風対策や断熱性に優れたコンテナ住宅は、離島の過酷な気候に対応しつつ、増改築や移設も容易です。これにより、地域住民や移住者が安心して長く暮らせる持続的な住環境が実現します。

沖縄県離島における快適な暮らしと建築設計

沖縄県の離島で快適な暮らしを実現する建築設計には、台風や塩害への耐性と地域資源の活用が不可欠です。理由は、自然条件が厳しく、建物の劣化や資材運搬コストが高くつくためです。具体的には、耐久性の高い建材の選択、断熱性や通気性を意識した設計、太陽光や風力などの再生可能エネルギー導入が挙げられます。これらを組み合わせることで、自然と共生しながらも快適な生活空間を維持できます。

持続可能な未来を支える離島建築の発展方向

持続可能な未来を目指す離島建築は、環境負荷を抑えつつ経済性と地域性を両立させる方向に発展しています。その理由は、資源循環やエネルギー自給、地域コミュニティとの連携が重要視されているからです。代表的な取り組みとして、地元産木材の利用、廃材リサイクル、太陽光発電や雨水利用システムの導入が進んでいます。これにより、環境保全と地域経済の活性化を同時に実現できる建築が求められています。

地域社会に根ざす離島建築の新たな役割解説

離島建築は、単なる住環境の提供にとどまらず、地域社会の結びつきを強める役割も担っています。なぜなら、集会所やコミュニティスペースの設計、伝統的な意匠や素材の活用が地域の文化継承や交流促進に寄与するからです。例えば、地元行事に活用できる多目的スペースや、住民参加型の設計プロセスが実践されています。こうした取り組みにより、建築が地域社会の活力源となっています。