巻末特集・資料編・APPENDIX

CONTAINER ARCHIVES

コンテナ建築の部材と寸法:寸法が語る思想。数字は冷たい。だが、寸法は詩になる。

わたしたちは、ときに数字を軽視しがちだ。「約6メートル」と聞いても、それが自分の暮らしのなかで、どのような距離で、どんな質感で迫ってくるかを、直感できる人はそう多くない。だが、建築という行為は、まさに寸法と暮らしのあいだを媒介するものである。「1畳の広さ」と聞いてもわからなかったものが、そこに布団を敷いてみたとたん、はじめて身体的な実感として立ち現れるように。数字は、空間の記号である前に、生きられた感覚と結びついてはじめて、真の意味を持ちはじめる。この章では、コンテナという“箱”が持つ寸法の世界を起点に、素材、構造、法制度、そして空間性にいたるまでの知識をひもといていく。部材を知るとは、単にスペックを把握することではない。箱の骨格の向こうにある、人間の営みを想像することである。

1|コンテナの基本寸法と空間の感覚

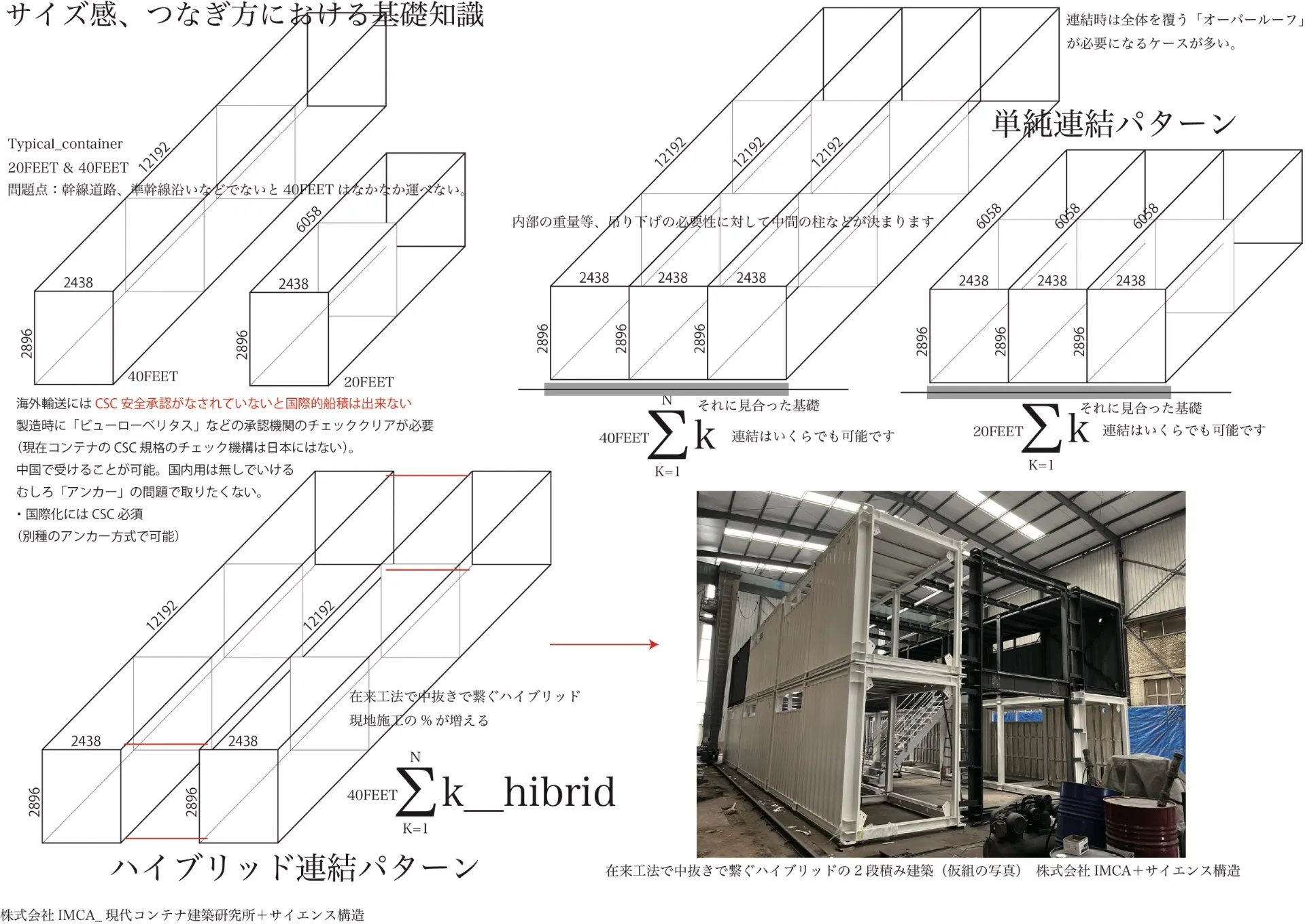

まずは、いわゆる「20フィートコンテナ」「40フィートコンテナ」と呼ばれる、標準的な輸送用コンテナのサイズを見てみよう。

項目 20ftコンテナ40ft コンテナ

外寸(L×W×H) 約6.06×2.44×2.59m 約12.19×2.44×2.59m

内寸(L×W×H) 約5.9×2.35×2.39m 約12×2.35×2.39m

重量(空) 約2,200kg約3,800kg

材質 コルテン鋼(耐候性鋼)同左

この寸法表を見て「ピンとくる」だろうか。たとえば、6mの長さとは、大人が6~7歩、真っすぐに歩いたときの距離である。あるいは、大型の乗用車 2台分の長さ。2.4mの幅は、キッチンとダイニングテーブルを並べると、ちょうどいっぱいになる広さ。天井高の2.4m前後は、日本の一般的な住宅とほぼ同じスケールだ。つまり、輸送用コンテナのサイズは、すでにわたしたちの暮らしのスケールに「かなり近い」寸法で設計されているのだ。輸送のために生まれた規格が、人間の生活に不思議なほど適合するという事実。それが、コンテナを建築素材として魅力的なものにしている大きな理由のひとつだ。

2|素材としての鉄とコルテン鋼

コンテナの主材料は「コルテン鋼」と呼ばれる耐候性鋼。表面が酸化することで、むしろ内部の腐食を防ぐという特性を持ち、一般的な鉄よりもはるかに長寿命である。鉄はそもそも、「完全なるリサイクル材料」として世界的に注目されている。溶かせば再利用が可能であり、現代の循環型社会にふさわしい素材だ。ただし、建築素材としての鉄には「冷たい」「熱を通しやすい」といったデメリットもある。コンテナ建築においても、断熱材の設置や防錆処理、結露対策などが重要で、むしろこの「鉄の性質」にどう向き合うかが、設計者の手腕を問う場面でもある。

3|日本の法制度と建築確認の壁

ここで重要な注意点を記しておきたい。日本において、ISO 輸送用コンテナをそのまま住宅や店舗として使うことは、建築基準法上、極めて難しい。建築基準法では、建築物として使用するためには、構造、耐火、断熱、換気、避難経路など、さまざまな要件を満たす必要がある。輸送用コンテナは、これらの要件を満たすことを前提に設計されておらず、特に **「構造体としての強度証明が出せない」こと ** が最大の障壁となる。

したがって、日本国内で合法的にコンテナハウスを建てるには

1. コンテナ風の建築用モジュール(JIS 基準対応)を使用する

2. 鉄骨フレームで新たに設計し、外観だけをコンテナ風にする

3. 本物のコンテナを用いつつ、構造再設計を行い確認申請を通す

などの対策が必要になる。

つまり、「建築物」として成立させるためには、単にコンテナを置くだけではなく、“建築”として再構成し直す必要があるのだ。

4|ユニットの連結と拡張性

コンテナ建築の魅力のひとつは、その「モジュール性」にある。単体でも空間として成立し、複数をつなげることで拡張が可能。縦にも横にも、自由に接合できる点は、従来の建築とは異なる利点だ。しかし、連結には専門的な配慮が必要となる。接合部には荷重が集中しやすく、雨仕舞の設計も繊細さを求められる。また、コンテナの「柱」の位置が一定であるため、自由な開口を設けるには、鉄骨の補強や梁構造の追加が必要になる。コンテナ建築の成功例の多くは、鉄骨フレームやサンドイッチパネルとのハイブリッド構造によって成立している。見た目は「ただの箱」でも、その中身はかなり高度な構造設計によって支えられていることを忘れてはならない。

5|暮らしのなかの寸法:家具・動作・余白

設計者にとって最も重要なのは、「この箱のなかで人がどう生きるか」を描き切ることだ。たとえば、内幅2.35mという寸法は、以下のような実感と結びつけられる

•シングルベッド(約1m)+ナイトテーブル(40cm)+通路(90cm)=ぴったり収まる

•ダイニングテーブル(80cm)+椅子の出し引きスペース(90cm×2)=限界ギリギリ

•ソファ(180cm)+テレビ台(40cm)+通路(50cm)=リビング化可能

これらの配置は、たんに “物が入る” という意味ではなく、「どう動き、どう過ごすか」に深く関係している。寸法とは、単に面積や体積の話ではなく、身体のリズムや生活の呼吸に関わる設計言語なのだ。

6|ポエティックコラム:寸法は沈黙の言葉である

建築の世界には、「寸法の美学」という言葉がある。たとえばル・コルビュジエが唱えたモデュロール。あるいは桂離宮における日本的な黄金比。寸法には、感覚と時間の記憶が宿っている。たとえば、幅1.8mの空間に身を置いたとき、あなたはどう感じるだろうか?広いだろうか、狭いだろうか。天井高が2.2mになったとき、空間はどこか「親密さ」を帯びる。2.5mになると、開放感が生まれ、呼吸が少し深くなる。寸法とは、実のところ「沈黙の会話」なのかもしれない。数字では語らないが、確実に身体に語りかけてくる。静かだが、決して無言ではない。だからこそ、私たちはこの資料編に寸法を記す。それは、設計のための情報ではなく、暮らしを想像するための詩であり、あなた自身が「どんな箱に住みたいのか」を考えるための静かな問いでもある。

おわりに|情報は物語の種になる

この章に並べたのは、部材や寸法といった、言わば「無機質な情報」である。

けれど、それらがどんな風にあなたの暮らしを支え、どんな空間を生み、どんな詩を育てていくかは、あなたの想像力次第である。

情報とは、物語の種にすぎない。種に光と水と手間をかけることで、世界にたった一つの “家” が芽吹く。

そう信じて、この章を閉じます。読破ありがとうございました。

対象の記事はございません