コンテナ建築の哲学──規格という秩序と、箱の中の自由

2025/08/16

コンテナ建築の哲学──規格という秩序と、箱の中の自由

第1章 鉄の箱が放つ思想

港の朝は、鉄と海と油の匂いが混ざっている。

まだ陽が昇りきらない時間、巨大なガントリークレーンがゆっくりと動き出す。

海霧がうっすらとかかり、その向こうに浮かび上がるのは、色とりどりの鉄の箱。

赤、青、黄──塗装の光沢が朝日にかすかに反射し、海面に揺れる。

港は眠っているようでいて、実は脈打っている。

この光景、ほとんどの人は「物流の風景」として見過ごすだろう。

けれど、私にとっては違う。

あの箱たちは、**ただの貨物ではなく「建築の原型」**に見える。

ただし、私たちが扱うのは中古の貨物コンテナではない。

「建築用新造コンテナ」──生まれた瞬間から住宅や店舗になることを宿命づけられた、筋金入りの構造体だ。

この箱には二つの魂が宿る。

ひとつは、国際規格という絶対的な秩序。

もうひとつは、その枠の中にどこまでも自由を築き上げようとする、人間のやんちゃで愛すべき創造力。

建築家にとって、この二つは相反するようで、実は最高の組み合わせだ。

秩序があるからこそ、自由は際立つ。

ルールがあるからこそ、創造は跳ねる。

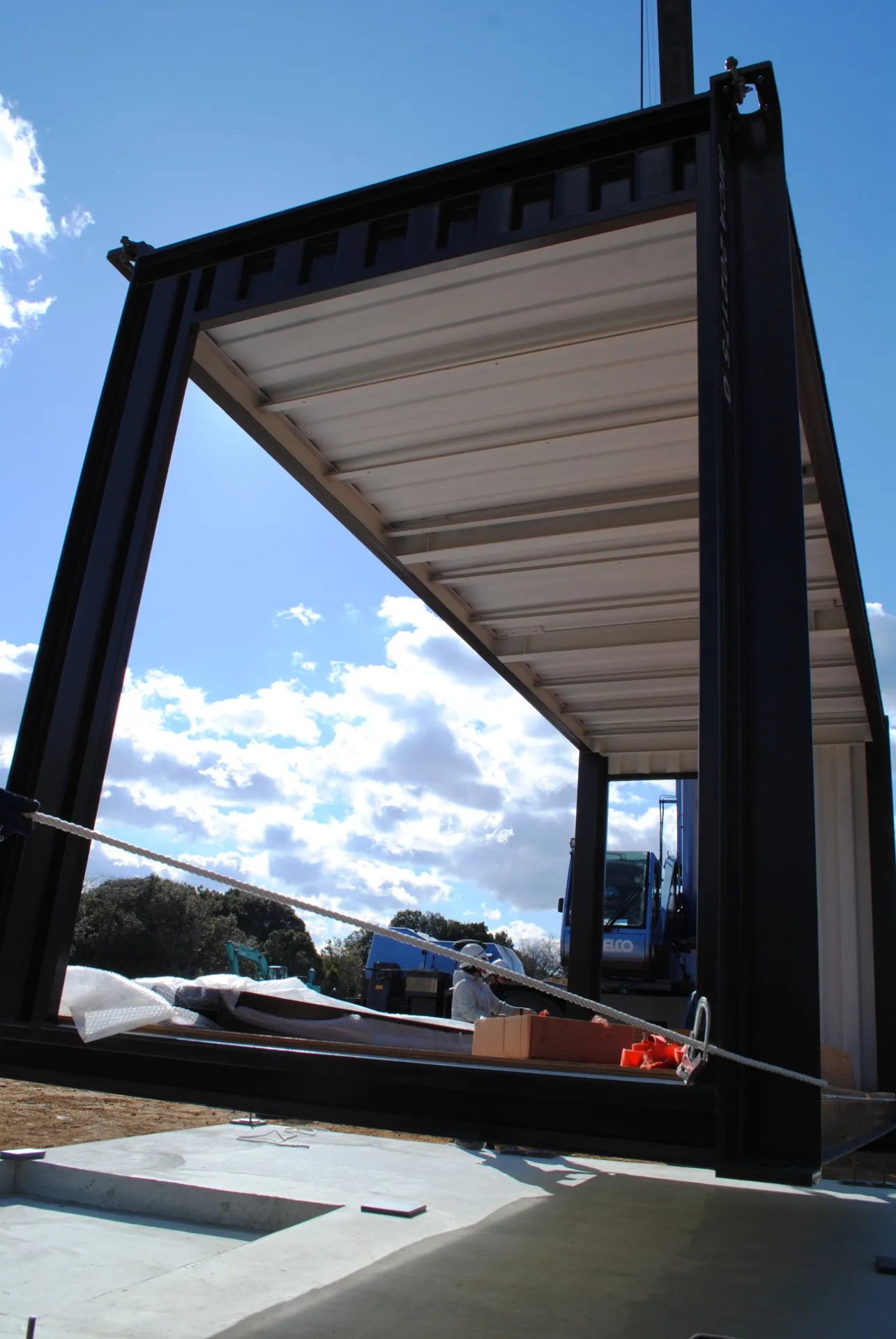

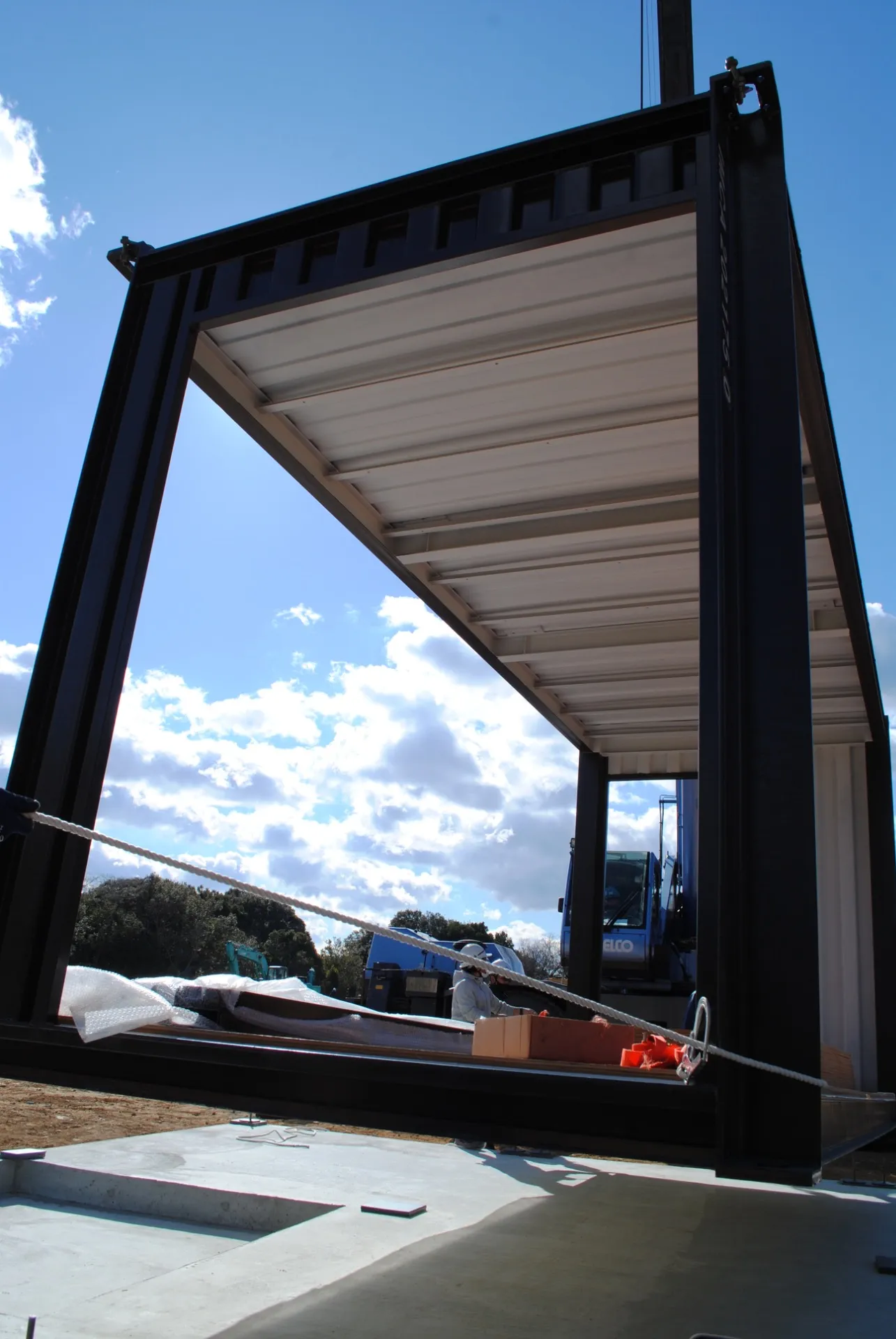

写真①キャプション

夜明けの港に並ぶ新造コンテナ。空は群青からオレンジへ変わり、鉄板の表面が柔らかな光に包まれる。

港湾作業員の足音と金属がこすれる音が混じり、街の目覚めより少し早く港が息を吹き返す瞬間。

💬「今日から君の旅が始まるんだな…そんな顔してる。」

第2章 規格と自由の交差点

2-1. 世界と繋がる建築

コンテナはISO規格によって寸法が厳密に定まっている。

20フィート、40フィート、8フィート6インチ(ハイキューブは9フィート6インチ)。

この数字の背後には、世界中の港、鉄道、トラック輸送網と完全に接続できるという意味がある。

私は初めてこの事実を知ったとき、頭の中で世界地図が一気に繋がった。

東京で作ったカフェユニットを、そのまま宮古島の海辺に置くこともできる。

北海道の山小屋を、雪解けの春には九州の海辺に移すことだって可能だ。

この**「場所に縛られない建築」**という発想は、従来の建築家にとって衝撃的だ。

普通の家やビルは、建てたらそこに留まるしかない。

でもコンテナは、土地をまたいで旅をする。

写真②キャプション

世界地図の上に、赤いラインで結ばれた港と港。

各線は、まるで血管のように地球を巡る物流網を描き出す。

船、列車、トラック──すべてがこの箱のために動いている。

💬「ほら、あの箱は一晩で東京から上海まで行けちゃうんだ。」

2-2. 制約が生む創造

幅2.44m、高さ2.59mという寸法は、狭さではなく凝縮感を生む。

住宅ならロフトベッド、店舗なら全面開口。

制約の中でこそアイデアは冴える。

ある現場で、施主が言った。

「この幅じゃ、ソファとキッチンが入らないよね?」

私は笑って答えた。

「入れます。入れるだけじゃなく、ちゃんと似合う空間にします。」

限られた空間を魅力的に見せる工夫は、むしろ設計者の腕の見せ所だ。

茶室が二畳で宇宙を作るように、コンテナの中にも無限の世界を詰め込める。

写真③キャプション

ロフトベッドの下にキッチンを組み込んだ住宅内観。

木の温もりと金属の冷たさが同居し、狭さが逆に居心地の良さを演出している。

💬「限られた空間が、逆にワクワクを生むんだよ。」

2-3. 建築と物流の融合

完成形のまま世界へ送れる。

災害があれば医療ユニットを現地に直送。

イベントがあれば、前日まで東京で仕込み、翌日には現地でオープン。

撤収も同じスピード感だ。

この「動く建築」は、時に人命を救う。

東北の震災の際、私たちが送った医療コンテナは、現地到着からわずか6時間後には診療を開始していた。

仮設テントよりも安心で、エアコンも完備。

そこに入った被災者が、「やっと落ち着ける」と深く息をついたのを今も覚えている。

写真④キャプション

トレーラーに積まれ、夜明けの高速道路を走るコンテナ建築。

後部のシャッターから漏れる光が、これからの用途を静かに物語る。

💬「ビルが走ってる…そう見えるくらい、不思議な光景。」

第3章 哲学を形にするデザイン手法

3-1. モジュール思考

コンテナはレゴのように組み合わせられる。

住宅も店舗も宿泊施設も、ユニット単位で変形可能。

「後から変更できる」ことが、長期の資産価値を守る。

たとえば1ユニットの小さな店舗から始め、繁盛してきたら2ユニット、3ユニットと拡張。

逆に事業を縮小する時も、余ったユニットを別の事業に転用できる。

建築の世界で「縮小」や「移動」が前提にできるのは、コンテナ建築だけだ。

写真⑤キャプション

1ユニットから複合施設へと変化する設計図と完成写真の比較。

最初の一歩は小さくても、その先に広がる自由は無限大。

💬「まるで家が成長してるみたいだろ?」

3-2. デザインの3原則

-

構造を活かす:鉄骨の強度を前提に、大胆な開口を設計

-

光と風を読む:窓の位置と大きさで狭さを感じさせない

-

規格を味方にする:寸法に合わせて家具・設備を最適化

これらを意識すると、「規格」という鎖が翼になる。

規格を無理に変えようとするとコストも上がるし、本来の魅力も損なう。

写真⑥キャプション

大きな窓から朝日が差し込むコンテナの室内。

鉄骨フレームが光を切り取る様子が、まるで額縁のよう。

💬「この一筋の光が、箱を家に変えるんだ。」

3-3. 実例で見る哲学の実装

-

海辺のカフェ:40フィート1本をガラス張りにし、波の音と潮の香りを取り込む。

-

移動式宿泊ユニット:港近くに設置して夏だけ稼働。秋には別の観光地へ移動。

-

災害支援用医療コンテナ:医療機器を搭載し、現地到着から数時間で稼働。

写真⑦キャプション

海辺に停まるコンテナカフェの夕景。

夕日がガラス面に反射し、店内のコーヒーの香りまで漂ってきそう。

💬「波と箱の境界線が、もう曖昧になってる。」

第4章 規格と自由のバランスから生まれる価値

4-1. 経済性と持続性

コンテナ建築は製造・輸送・設置すべてが効率的。

ユニット単位で交換できるので廃棄物も少ない。

これは経済的で環境にも優しい。

4-2. 越境性

都市、離島、海外──どこでも同品質で建築可能。

場所に縛られない「建築品質」は、これからの時代のスタンダードになる。

4-3. 社会的インパクト

災害支援、地域活性化、新規ビジネス。

社会の変化に即応できる建築は、単なる器ではなく社会インフラの一部になる。

写真⑧キャプション

被災地で稼働する医療コンテナ。

小さな箱の中に、清潔な空気と希望が詰まっている。

💬「あの時、この箱がなかったら…と思うと、ゾッとする。」

第5章 未来のコンテナ建築が示すもの

5-1. 建築のポータブル化

家を持ち運ぶ。

家具じゃなく、建物そのものを。

それは人の暮らし方を根底から変えるだろう。

5-2. グローバル・ローカルの融合

世界規格の箱を、地域の素材や文化で彩る。

結果として、「どこでも建てられるのに、そこにしかない建築」が生まれる。

5-3. 哲学としての結論

コンテナ建築の哲学はこうだ。

「秩序を土台に、自由を育む」。

国際規格という不変のフレームと、人間の叡智が生む可変の空間──

その交差点に、未来の建築がある。

写真⑨キャプション

桜並木の中に佇む真っ白なコンテナハウス。

世界規格の寸法が、日本の春と見事に溶け合う。

💬「世界規格なのに、ちゃんとこの土地の風になってる。」

----------------------------------------------------------------------

Container House Atlas

住所 :

東京都渋谷区桜丘町

電話番号 :

03-6403-9540

住宅用に活かせるコンテナハウス

カフェにもなるコンテナハウス

----------------------------------------------------------------------