法規・税・暮らしの知恵

KNOWLEDGE

はじめに:自由を支えるものとしての知識

「自由に生きたい」と願うことは誰にもある。とりわけ、コンテナハウスのような新しい住まい方を選ぶ人々にとって、「自由」は重要なキーワード

になるだろう。だが、その自由は決して無条件には与えられない。法制度と向き合い、税の仕組みを読み解き、暮らしを成り立たせる知恵を身につ

ける。それらがあって初めて、持続可能な自由は実現する。この章では、コンテナハウスにまつわる「知識のインフラ」を整理し、実践的な視点か

らその必要性を説いていく。

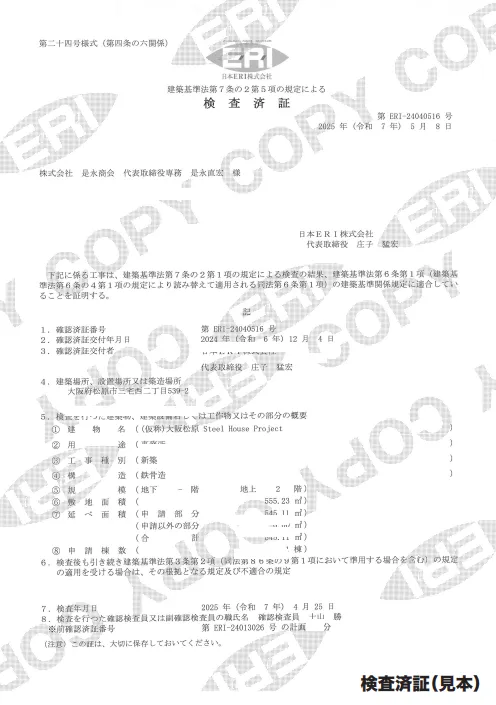

1. 法制度との対話

「合法的に生きる」という思想。コンプライアンスを守るという事。

コンテナハウスがいかに自由な空間であっても、それを設置・使用する土地は法の支配下にある。建築基準法、都市計画法、消防法、道路法、農地

法など、多くの法令が私たちの「建てたい」という欲望を制限してくる。

だが、ここで大切なのは「法を敵と見なさない」ことだ。法制度とは、本来、社会的な秩序や安全を守るため、あなたの安全な生活、資産の保護の

ための共有のルールである。これを読み解き、適合させ、時に行政と交渉することで、自らのプロジェクトを「社会的に認知された存在」として実

現させることができる。確認申請や用途変更、敷地の調査や建築士との連携など、「合法的に建てる」ための工程は煩雑だが、それこそが “自由の

ための設計” なのだ。

2. 固定資産税と評価

小さな建物が背負う税の構造

コンテナハウスは一見すると「仮設建築物」と思われがちだが、固定された基礎の上に設置され、継続的な使用が前提となっていれば、れっきとし

た「建築物」としてみなされる。そしてその瞬間から、固定資産税の課税対象となる。

評価額は、建物の構造・床面積・設備などによって決まり、課税標準額に対して一定の税率(通常は1.4%)がかけられる。評価がどう下されるかによって、維持コストは大きく変わる。ここでも「知っておくこと」が、暮らしの選択に直接的な影響を与える。

さらに、土地に関する税(都市計画税、地目変更による固定資産税の変化など)や、登録免許税、不動産取得税といった初期コストにも注意が必要だ。

3. 水・電気・排水

インフラとの関係をデザインする

住まいが成立するには、水と電気と排水が必要だ。だが、コンテナハウスはその特性上、従来のインフラ設計から外れた存在になりやすい。電気を

どう引くか。水道は敷地内に引き込めるのか。排水は下水につなげるのか、それとも浄化槽か。こうしたインフラの整備には、自治体の基準と密接

な関係がある。ときにライフラインが未整備な地域では、自家発電、井戸水、コンポストトイレといった「自立型の生活」も視野に入ってくる。法

的な整合性と、実際の暮らし方とを、どう折り合わせるか。ここにも、知識を基盤とした創造性が問われる。

4. 移動と定住

コンテナは「動く家」か

コンテナは本来、貨物輸送のための規格箱である。その「移動性」は大きな魅力でもあるが、日本の法制度においては、建築基準法上の「建築物」

として認定された瞬間、動かすことは原則としてできなくなる。動かすたびに、新たな建築確認が必要となるからだ。したがって、「移動できる仮

設住宅」として扱うには、あくまで「建築物」としてみなされないようにする工夫が求められる。

たとえば、地面に固定しない(基礎に載せるだけ)

・上下水道や電気と恒常的につなげない。

・継続的使用の実態がないようにする。

ただし、このグレーゾーンを利用するには、リスクと限界があることも理解しておくべきだ。建築としての安心・快適性を求めるなら、最終的には「建築物」としての在り方を受け入れる必要がある。

5. 住民票と住所

住む場所の「社会的な根拠」

住民票を登録するには、法的な住所が必要となる。だが、仮設扱いのコンテナや未登記の建物では、住所登録ができないケースがある。また、住所

がなければ、郵便が届かず、保険や教育、選挙権などの社会的サービスにもアクセスできなくなる。このため、「そこに住む」という意志を社会的

に認めさせるためには、建物の登記や敷地の用途変更などが必要になる。すなわち、「住む」ということは、法的にも「そこに定住する」と届け出

ることに等しい。「自由な暮らし」を目指すには、こうした社会制度との接続をどうデザインするかが鍵となる。

6. 保険と安全

備えることで得られる安心。

セルフビルドによる住宅やコンテナハウスにおいても、火災保険・地震保険といった各種保険への加入は可能だが、保険会社の査定によって条件が

制限されたり、加入を断られる場合もある。建築確認が通っており、構造上の基準を満たしていれば保険のハードルは下がるが、セルフビルドの場

合はその過程の透明性が問われることになる。また、安全性の確保には以下の観点が重要である。

・耐火・耐震構造のチェック

・避難経路・換気設計

・感電やガス漏れの防止策。

これらは一見「暮らしの外部」にあるようでいて、実は自由な暮らしを内側から支える「見えない柱」のようなものだ。

7. 知恵とつながり

制度の中に、オルタナティブを築く

以上のように、自由な暮らしを成立させるには、知識が不可欠だ。だが、すべてを独学で成し遂げる必要はない。近年では、オフグリッド住宅、ミ

ニマムハウス、エコビレッジといった実践コミュニティが増えており、そこには豊富なノウハウと、制度との賢いつきあい方の事例が蓄積されてい

る。自分だけの家をつくること。それは、他者と関わらずに済むという意味ではない。むしろ「孤立せずに自立する」ためのネットワークと知恵の

共有が、現代のセルフビルドには求められている。

8. おわりに

ルールの中に、自由を見つける

コンテナハウスという「自由な箱」を、現実の社会のなかで機能させるには、数多くの法規や制度との接続が避けられない。だが、それらを「敵」

や「障害」と見るのではなく、自らの自由を支えるための「土台」として理解することができたとき、暮らしはより安定し、しなやかに広がっていく。ルールを学び、活かし、そして超える。そうした営みの先に、「本当の意味で自由な住まい方」は立ち現れてくるのだ。

対象の記事はございません